放鞭炮,作为中国传统文化中的一项重要习俗,承载着丰富的历史和文化内涵。本文将探讨放鞭炮的来历,以及其从传统习俗到现代生活的演变过程。

关于放鞭炮的来历,民间流传着许多传说。其中最为广泛流传的是关于“年”的传说。相传在古时候,有一种凶猛的怪兽叫做“年”,每到腊月三十,它便会挨家挨户地觅食人肉,残害生灵。有一年腊月三十晚上,两个牧童在比赛牛鞭子,鞭声惊动了“年”,使其望风而逃。后来,人们发现“年”害怕响声、红色和光明,于是便利用这些特性来抵御“年”,逐渐形成了放鞭炮的习俗。

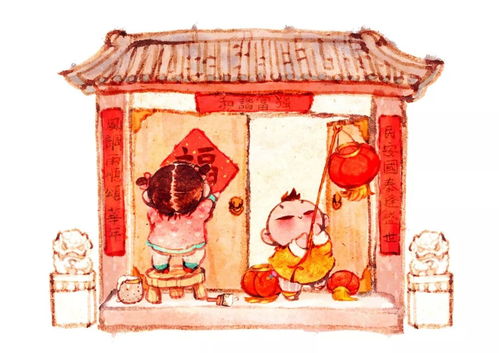

放鞭炮的原始意义在于驱邪避灾。在古代,人们认为鞭炮的响声可以驱赶邪灵,保护家人平安。鞭炮的红色象征着喜庆和吉祥,能够带来好运。因此,放鞭炮逐渐成为春节期间的重要习俗。

放鞭炮的历史可以追溯到两千多年前。最初,人们使用竹子制作爆竹,通过焚烧竹子产生响声。随着火药的发明,人们开始将硝石、硫磺、木炭等填充在竹筒里,产生更为响亮的爆仗。到了宋代,人们用纸做的筒子代替了竹筒,内藏药线,制成了新的爆竹,即今天的鞭炮。这一演变过程体现了中国传统文化的传承和发展。

放鞭炮作为中国传统文化的代表之一,其传承与发展具有重要意义。在新时代背景下,我们应该继续弘扬这一传统习俗,同时结合现代科技,创新鞭炮的制作工艺,使其更加安全、环保。还可以通过举办放鞭炮比赛、展览等活动,让更多人了解放鞭炮的历史和文化内涵,传承中华民族的优秀传统文化。